À l’occasion de son exposition Les trésors minuscules, l’auteur et illustrateur français Christian Voltz nous invite à découvrir un univers où la poésie naît des rebuts du quotidien. Avec humour et tendresse, il détourne boulons, morceaux de bois et fils de fer pour leur donner une seconde vie.

Rencontre avec un artiste qui, depuis près de trente ans, fait parler les objets oubliés.

1. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre parcours et de votre manière de travailler ?

Je suis auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse depuis presque trente ans. Après des études dans une école d’art à Strasbourg, j’ai publié mon premier album en 1997. Mon travail repose sur deux volets : l’écriture d’histoires, souvent inspirées par des thèmes qui me touchent ; la mort, la différence, la responsabilité, et leur illustration avec une technique bien particulière.

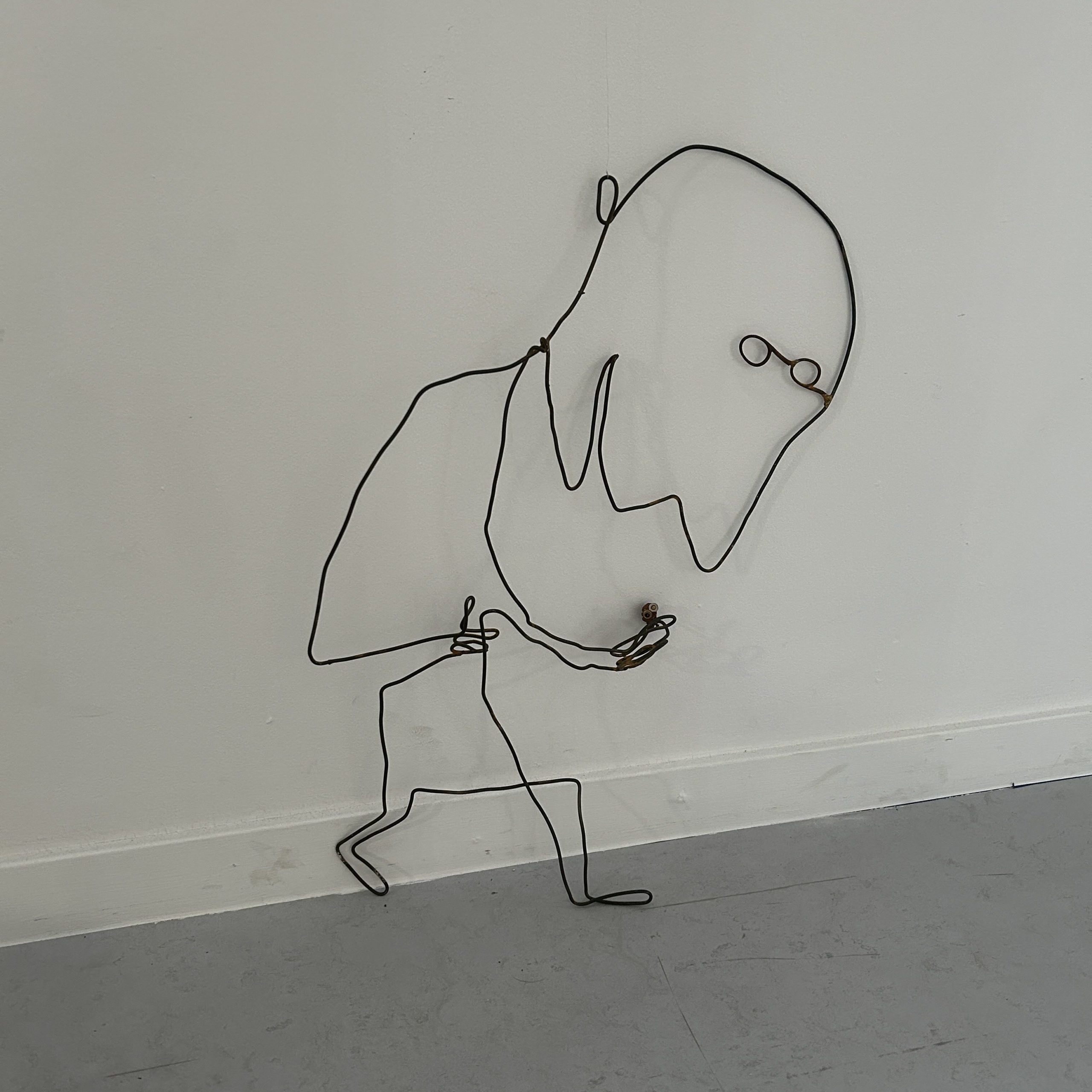

Je viens du monde de la sculpture. J’ai commencé en créant de grands personnages en fil de fer et en objets de récupération. Puis j’ai adapté cette technique à mes livres : les petites scènes que je fabrique sont photographiées pour devenir les images qui illustrent les pages. Ce sont donc des sculptures à plat, éphémères, qui disparaissent une fois photographiées.

2. Que peut-on découvrir dans l’exposition Les trésors minuscules ? Et comment cette exposition a-t-elle évolué au fil des années ?

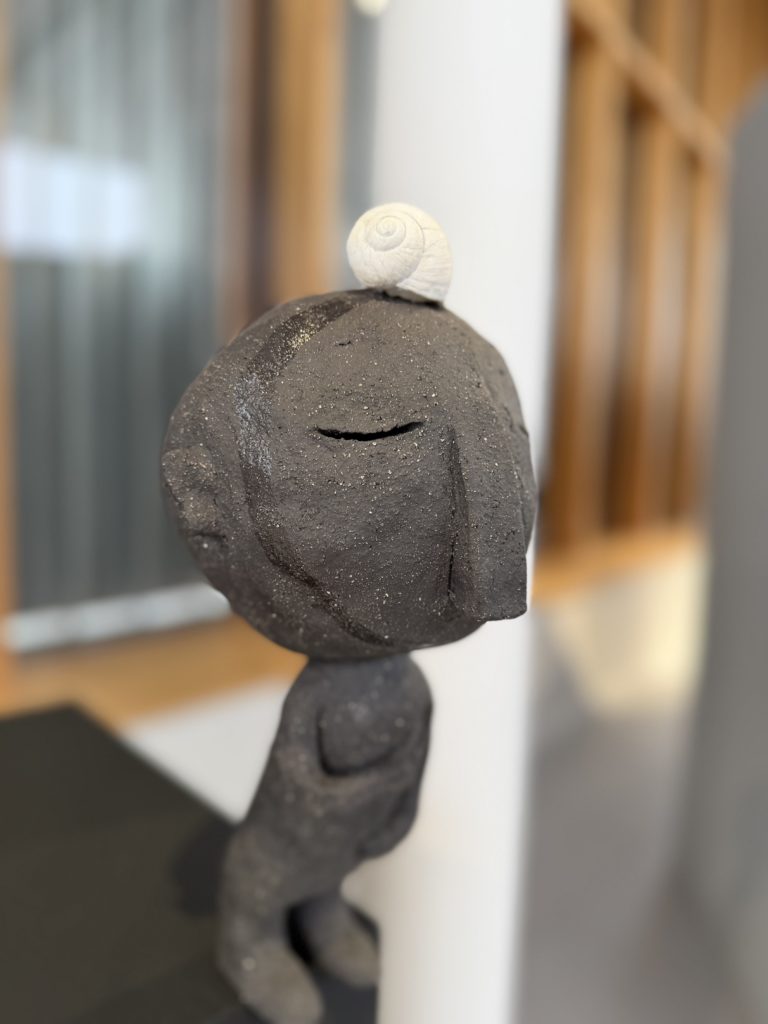

L’exposition rassemble plusieurs facettes de mon travail. On y trouvera d’abord une galerie de sculptures en fil de fer et en objets de récupération, inspirées des personnages de mes livres. On peut aussi découvrir des œuvres plus récentes : des personnages en céramique, des gravures, et un ensemble de panneaux qui retracent les étapes de création d’un livre, depuis les croquis préparatoires jusqu’à la version finale. L’idée est de montrer le chemin, le travail qu’on ne voit pas forcément derrière un album terminé.

Cette exposition a beaucoup évolué depuis sa toute première version, en 2006. À l’époque, une médiathèque près de Paris m’avait demandé de montrer mon travail. Comme je n’avais pas d’originaux à exposer, j’ai commencé par présenter des brouillons, des recherches… puis à créer des sculptures pour accompagner ces éléments. De fil en aiguille, la famille de personnages s’est agrandie, d’autres médiums ont été intégrés, et l’exposition est devenue beaucoup plus complète et représentative de mon univers.

3. Vous travaillez presque exclusivement avec des objets de récupération. D’où vous vient cette approche ?

C’est venu assez naturellement. Le vrai déclic, ça a été la découverte du sculpteur Alexander Calder (1898-1976) quand j’étais adolescent. Son travail avec du fil de fer et des matériaux de récupération m’a profondément marqué.

J’aime les objets patinés par le temps, ceux qui ont déjà une histoire. Ce ne sont pas n’importe quels rebuts : je ne travaille pas avec du plastique ou des matériaux clinquants, mais avec des choses modestes, un peu usées, qui racontent quelque chose.

En les assemblant, j’essaie de leur donner une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Un boulon devient un œil, un manche d’outil devient un nez… C’est cette transformation qui me plaît. Et je crois profondément que c’est possible, avec trois fois rien, de créer tout un monde.

4. Vous parlez souvent de la lenteur, de l’importance de prendre son temps. Comment cela se traduit-il dans votre travail ?

C’est quelque chose qui a beaucoup évolué chez moi. Je suis quelqu’un qui va vite, qui est efficace, qui enchaîne. Mais avec le temps, j’ai compris l’importance de ralentir.

Aujourd’hui, je suis davantage concentré sur le processus que sur le résultat. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas seulement l’œuvre terminée – d’ailleurs, une fois qu’elle est finie, je passe très vite à autre chose – mais tout ce qui se passe avant : les essais, les recherches, les ratages, les ajustements.

C’est tout cela qui constitue une œuvre et qui fait aussi qui je suis. Le travail préparatoire, les hésitations, les moments où ça ne marche pas encore : c’est là que réside la vie du projet.

Dans une époque qui va très vite, ralentir et revenir au geste, à la matière, au temps que prend une idée pour se construire, ça me semble essentiel.

5. Quelles réactions espérez-vous du public ? Et que représente pour vous cette première exposition en Belgique ?

L’exposition est très dense, pleine de petits détails. Les gens sont souvent étonnés, amusés, parfois émus de reconnaître les objets utilisés, des choses qu’ils ont peut-être eues entre les mains. Il y a une forme de nostalgie, mais aussi une part de jeu. Et je crois que ça parle autant aux adultes qu’aux enfants.

Dans un monde saturé d’écrans, c’est important de montrer qu’on peut encore bricoler, créer, imaginer à partir d’objets simples. Ce petit pas de côté, c’est une forme de poésie, une autre manière de voir le monde.

C’est aussi un vrai plaisir d’exposer pour la première fois en Belgique, d’autant plus que j’ai un éditeur belge. Après Namur, l’exposition poursuivra sa route à Hotton et Bastogne. J’ai souvent traversé la Belgique sans m’y arrêter : cette fois, je prends enfin le temps de la découvrir.

→ L’exposition Les trésors minuscules est à découvrir jusqu’au 4 janvier 2026.

→ Rendez-vous dimanche 30 novembre à 14h30 pour un Dimanche en famille – Music Cool : un concert 100% récup !